カテゴリー:野鳥

-

ビンズイ発見!高森町内でみつけたセキレイ5種類目はタヒバリにそっくり

高森町内で5種類目のセキレイ科の野鳥、ビンズイを発見することができました。5種類を改めてハクセキレイからご紹介します。 ハクセキレイ スズメ目セキレイ科セキレイ属ハクセキレイハクセキレイもセグロセキ… -

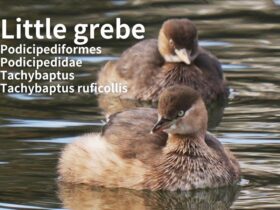

留鳥だけど町内でみかけるのはほぼ冬~カイツブリは浮いているより潜っている時間の方が長いくらい

夏と冬でガラッと印象が変わる カイツブリ 留鳥 カイツブリ目カイツブリ科カイツブリ属カイツブリ高森町では冬によく見かけます。留鳥のはずですが、今年の夏は1回だけしか見ることができませんでした… -

\愛好家200人超!/人もタカも今がピーク~この季節は白樺峠『タカ見の広場』が屈指の観察地

南方で越冬するタカ類の大移動 タカの渡り 白樺峠は大移動するタカ類の交通の要所9月は渡り鳥が移動する季節、バードウォッチャーのソワソワが止まらない季節でもあります。この時期だけの野鳥の動きが… -

ハシブトガラスに会えない。ハシボソばっか。

野鳥の写真を1年間撮り続けたけど ハシブトガラスがいない いや、いるっていうんですけど、どこに~望遠鏡で覗くだけでは飽き足らず、去年の5月から野鳥の写真を撮り始めて1年と半分になります。これまで町内… -

1年間撮りためた野鳥写真を月ごとにまとめて動画にしてみたよ~自分用の酒の肴で作ったんだけど

https://youtu.be/qvtIfF06tYA?si=i0gz-UQyEC7r3V03 なんのことはない、いわゆる”普通”の野鳥。高森町で1年間撮り続けたら85種類くらいおった。吉田山に登らなきゃ会… -

タカ類が南に移動する「タカの渡り」の時期~長野県はタカの渡り観察の聖地

タカ渡り観察の聖地白樺峠 タカ類が南に向かう季節秋の風が吹きはじめ、タカ類が南へ向かう季節がやってきました。長野県内では、乗鞍高原と奈川の間に位置する白樺峠はバードウォッチャーの聖地と呼ばれ、一日… -

高森町内でみつけたセキレイ4種~タヒバリはヒバリじゃなくてセキレイ科

尾羽を上下させる動きでおなじみの野鳥です。人工物の近辺にもよく現れるし。むしろ、人間がいることで天敵が来ないことを利用して生活しているようにさえ見えます。 ハクセキレイ スズメ目セキレイ科セキレイ属… -

軒下に巣をつくるツバメと、中央道のボックスに巣をかけるツバメって種類が違うって知らなかった件

普通に知ってる人は思ったより多かった ツバメとイワツバメ 存在は知ってたけどこの辺にも普通にいるとは知らなかったイワツバメ。勝手に海の岸壁にしかいないって思いこんでました。 高… -

ミラーレスカメラ買って1年で撮った野鳥まとめ

『高森町の動植物』に触発されて、町内に棲む野鳥の観察を始めて2年になります。昨年5月にミラーレスカメラで野鳥撮影を始めてから今日までに撮れた野鳥の種類は79種類。 以前はiPhoneに単眼鏡をつけて撮って… -

ウグイス見たことある?ホーホケキョの囀りが有名すぎて見たことあると思われがち

日本三鳴鳥だけど見たことある? ウグイス スズメ目ウグイス科ウグイス属ウグイス日本三鳴鳥はウグイス、オオルリ、コマドリ。とはいえ、オオルリの囀り聞いたことある人・・・いないでしょ。じゃコマド… -

3月巣作り真っ最中のミソサザイは日本で2番目に小さい鳥だけど囀りは元気いっぱいでよく響く

キクイタダキに次ぐ小さい鳥 ミソサザイ スズメ目ミソサザイ科ミソサザイ属山の寺キャンプ場で春の早朝に目覚まし時計のように囀るのがミソサザイです。囀りが長いしよく響く。スズメ目ミソサザイ科に属… -

インコみが隠し切れないチョウゲンボウは猛禽類やってるけどタカよりオウムやスズメの仲間

猛禽類だけどタカじゃない チョウゲンボウ(長元坊) ハヤブサ目ハヤブサ科ハヤブサ属チョウゲンボウ2008年までハヤブサはタカ目でした。DNA分析が進んだ結果、タカやコンドル、フクロウとは遠縁… -

頭の羽毛が三角に立つから『カシラダカ』ホオジロ科はみんな似てるので判別が難しい

警戒や興奮で頭の羽毛が逆立つ カシラダカ スズメ目ホオジロ科ホオジロ属カシラダカカシラダカはホオジロ科に属する小型の鳥で、冬鳥として日本にやってきます。オスが興奮すると頭の羽を立てる姿が特徴… -

例えばカヤクグリ 除雪後の道路は暗い藪に隠れがちな野鳥の観察チャンス

2025.2.8撮影 普段は暗い藪が大好き カヤクグリ スズメ目スズメ亜目イワヒバリ科カヤクグリ属林や藪の中にいることが多く、夏は標高の高い山の上で過ごし、冬に低地に降りてきます。みか… -

それほど白くないのに「シロハラ」と呼ばれるツグミ科の渡り鳥は目立たないしヒヨドリだと思ってスルーしがち

ロシア沿岸で繁殖、日本や中国で越冬 シロハラ スズメ目ツグミ科ツグミ属シロハラ鳴声が独特で「プィプィプィプィッ」かなー。夏は中国北部やロシアで過ごし、10月から11月にかけて越冬のために日本… -

黄色だと思うんだけど「アオジ」あんな黄色いお腹の色をスルーしてオスの頭の色で命名

緑が青って言われるパターンだけど黄色 アオジ スズメ目スズメ亜目ホオジロ科ホオジロ属アオジ高森町には冬にやってくる渡り鳥。北海道や本州北部で夏を過ごして、越冬のために南下してきます。「アオジ… -

紅猿子【ベニマシコ】アトリ科で赤い顔だと猿子と書いてマシコと命名されるルール

2025.1.1撮影 言われてみれば確かに猿顔 紅猿子【ベニマシコ】 スズメ目アトリ科ヒワ亜科ベニマシコ属ベニマシコ夏を北海道や青森で過ごし、長野県には11月くらいから飛来していると思… -

もうちょっと楽な餌のとりかたあると思うんだ~カワガラスはこの寒いに水中で採食

水かきもないのに潜って採食 カワガラス 留鳥 スズメ目カワガラス科カワガラス属カワガラスカワガラスはカラス科じゃなくて独立したカワガラス科。黒っぽくて艶があるから「カラス」でまとめられた感じ… -

はいたか【鷂】タカ目タカ科に属する小型の猛禽類は狩りの速さが名前の由来

狩りの速さが名前の由来 ハイタカ-鷂- タカ目タカ科ハイタカ属ハイタカ「ハイタカ」という名前は、「鷂」の古語に由来し、古くから小型のタカを指す言葉として用いられてきました。「ハイ」は「速い」… -

日本だけに棲む固有種『ニホンリス』は冬だけ耳の毛がフサフサになるらしい

ニホンリス リス目リス科リス属ニホンリス本州や四国に生息する日本の固有種『ニホンリス』は、冬になると耳先の毛が長くフサフサになります。なんか、エゾリスのイメージに近い感じ。夏は草や木の葉が茂ってい… -

オオバンやカイツブリに次いでやってきたのはホシハジロ

ホシハジロ カモ目カモ科ハジロ属ホシハジロヨーロッパからアジアまでの広い地域で繁殖し、冬になるとアフリカ大陸、中近東、インド、中国など南方に移動します。日本には越冬のために冬にやってきます。北海道… -

冬鳥が続々来町。これから春まで滞在するジョウビタキもやってきました。

2024.10.29撮影 野鳥愛好家に人気の冬鳥 ジョウビタキ スズメ目ヒタキ科ジョウビタキ属ジョウビタキ秋から春にかけて日本に渡ってくる人気の冬鳥です。ユーラシア大陸東部が主な繁殖地… -

春には梅の花の蜜を吸うけどこの季節は小さな虫を探して木から木を渡り歩くメジロ

花の蜜が大好きだけど虫も食う メジロ スズメ目メジロ科メジロ属メジロ春に梅の木にやってくる印象のメジロ、花の蜜が好きで、沖縄地方では「はなすい」と呼ばれているそうです。メジロって春しか見かけ… -

野鳥に興味ない人でも知っているシマエナガは北方系~南信州にもおる南方系のエナガもかわいいよ

北海道で人気のシマエナガは亜種仲間 エナガ スズメ目エナガ科エナガ属エナガ写真集やグッズの展開もある人気の野鳥、シマエナガ。あれは日本では北海道にしか棲んでいませんが、亜種仲間で色違いのエナ… -

いちばん小さくて、いちばんよく見るキツツキがコゲラ~他の小鳥たちの群れに紛れてることも

日本最小のキツツキ コゲラ キツツキ目キツツキ科アカゲラ属コゲラキツツキの仲間でよく見かけるのが(いや見かけると言っても、知ってて相当意識しないと見かけないですけど)コゲラ。春には木の幹をつ… -

ハトくらい小さいコガモ飛来~雌にそっくりな現在の雄の姿は外的から身を守る「エクリプス期」これから冬にむかって羽色の変化が始まります。

2024.9.25撮影 日本では最小のカモ コガモ カモ目カモ科かも亜科マガモ属コガモ冬鳥のコガモが天竜川に飛来しています。ハトくらいの大きさで、遠目にはカモと思えないくらい小さいです… -

ヤマガラは至近距離まで近づいてくる率No.1~江戸時代にはヤマガラ芸なるものが流行していたほどの学習能力の高さ

2024.9.23撮影 学習能力が高い人気者だった ヤマガラ スズメ目スズメ亜目シジュウカラ科ヤマガラ属ヤマガラ身近にいる代表的な野鳥。警戒心が薄いというか、人懐っこいというか、行動力… -

天竜川でチュウサギを捕食するオオタカの迫力

平地から山岳地帯にまで生息 オオタカ タカ目タカ科ハイタカ属オオタカ全長50~60㎝、翼開長は100~130cmに及ぶ中型の猛禽類。北アフリカからユーラシア大陸、北アメリカ大陸に分布し、日本… -

\渡りの季節到来/ノビタキ様御一行の来町を確認~夏を高原で過ごしたノビタキが南へ渡る途中にちょっとだけ立ち寄ってくれる

野鳥写真愛好家に人気 ノビタキ スズメ目スズメ亜目ヒタキ科ノビタキ属夏を涼しいところで過ごして繁殖した渡り鳥達が、冬を前に南国に移動する季節になりました。標高の高い高原で夏を過ごしていたノビ… -

「トンビ」と「ノスリ」身近でそっくりな猛禽類だけど見分け方は案外簡単~猛禽類って思ったより種類多かった

2024.12.3撮影 一番なじみのある猛禽類 鳶(トビ) タカ目タカ科トビ属トビ 留鳥猛禽類云々じゃなく「とんび」の呼び名で、ほぼ誰でも見たことがあると思われる鳥の一種、トビ。円を描… -

白鷺(しらさぎ)って総称なんだって。白い鷺はいるけど白鷺はいない。サイズ別に大・中・小

2024.8.11撮影 真っ白で映えるんだわ ダイサギ ペリカン目サギ科アオサギ属ダイサギ『アオサギ』に対して『シラサギ』かと思ったら正解は『ダイサギ』でした。白鷺って、何でも白い鷺の… -

牛牧さかなクラブのニジマスを一網打尽に食っちまったカワウ達~鵜匠は宮内庁職員

2024.8.1撮影 鵜飼いで有名な カワウ カツオドリ目ウ科ウ属カワウ 留鳥サギと同じように天竜川の中州で休憩しているところをみかけるカワウ。1980年代、河川の汚れで数を減らしたも… -

「君たちはどう生きるか?」1970年頃は天竜川水系では珍しい鳥だった大自然のアオサギは警戒心強くて近づけないけど大きいから撮りやすい

2024.10.8撮影 ペリカン目サギ科サギ亜科アオサギ属 留鳥 アオサギ(蒼鷺) 養殖業者からは嫌われているよく見かけるけど、じっくり見ようとすると案外逃げられるアオサギ。ジブリ映画… -

マガモより軽いからカルガモ?稲とか食っちゃうのよね~カモ類の中で一年中姿を見られるのはカルガモだけ

2024.7.11撮影 稲穂食べちゃう困った面も カルガモ カモ目カモ科マガモ属 留鳥身近な水鳥の代表というか、よくみかける野鳥の一種、カモ。カモにもいろんな種類がいて、識別できる人は… -

なかなかの個性的な鳴声だから。そう、あの声の主はこんな鳥「コジュケイ」どう?見たことなかったら。そーな。

2024.7.2撮影 鳥綱キジ目キジ科コジュケイ属 留鳥 小綬鶏(コジュケイ) 「チョットコイ!」言うくせに姿見せない鳴声はけっこうな頻度で耳にするのに、姿を見たことが無い鳥の一種、コ… -

スズメより多くね?言葉を使うと言われているシジュウカラの研究の発端は長野県軽井沢町

2024.10.28撮影 スズメ目シジュウカラ科シジュウカラ属 留鳥 シジュウカラ 文法をもつ言葉を使う小鳥野鳥に興味がないと、その存在にも気づかないかもしれませんが、ま~そこらべった… -

天然記念物の野鳥がなんでそんね近くで撮れるん~麦峰チャンネル吉川さんから素敵な雷鳥写真

https://youtu.be/eDDEYa47R64?si=ND0nSfTR0Q1054NK 毎週登山 立山連峰テント泊 雷鳥と一緒に富士山を望む「毎週登山」でおなじみの高森町民、麦峰… -

「百舌鳥」と書いて「モズ」季節によって若干色が違うけど「はやにえ」で有名な同じモズ

2024.6.15撮影 スズメ目モズ科モズ属 留鳥 百舌鳥(モズ) ほかの鳥の鳴き真似が上手なので百舌鳥見かけるとすれば畑の杭の上とか電線とか。せわしく動かないで尾羽だけゆっくり動いて… -

野鳥好きの心をつかんで離さないコバルトブルーなカワセミ~小さいしすぐ飛んでっちゃう

2024.6.13撮影 ブッポウソウ目カワセミ科カワセミ属 カワセミ 鮮やかな水色の体と長いくちばしが特徴カワセミはブッポウソウ目カワセミ科カワセミ属に属する鳥。鮮やかな水色の体と長い… -

嘘みたいだろ青いんだぜ~全国的におるしもちろん南信州にもおるオオルリ。目立つっていうけど、そんなん野鳥マニア基準の話でまぁ見つからん。

2025.5.2撮影 スズメ目ヒタキ科 和名 オオルリ 東南アジアに広く分布 インドシナ半島付近で越冬高森町の動植物でいうと173ページ。春先、南の地方からやってきて、低地から亜高山下… -

その美声は聞いたことがあっても姿を見られたのは初めて~やっと出会えたキビタキを撮る間は息が止まる

2024.5.29撮影 スズメ目ヒタキ科ノビタキ亜科 キビタキ 夜明けと共に聞こえる囀りが美しい夏に日本全国の山間部で見かける人気の野鳥。日本や中国の辺で繁殖して、冬はフィリピンあたり… -

なんだよ特定外来生物ばっかじゃねぇかよ~望遠レンズで見えなかった世界が見えたら予想と違ってた

「ん?何かいるな」の先に 望遠レンズだから見えてくる世界がある道沿いの茂みで何かが動いた?って目を凝らしてみてもよく分からないってことがあります。でも望遠レンズを向けると、それが何者なのかが見えたりするケ… -

とってもいい声だけど特定外来生物だったガビチョウ発見「高森町の動植物」194ページ

iphone+単眼鏡より拡大できないけど カ、カメラ買っちゃった 300mmの望遠レンズとねいや~買っちゃいました。つい先日までスマホで頑張っていたのに・・・。アピタのキタムラ行って。昔は上郷の国道… -

4,800円で始めるバードウォッチングのその後

あんがい撮れた 2023年5月に、ネットで購入した望遠鏡を使って始めたバードウォッチング、これだけの装備で予想以上に楽しく、1年経った今でも遊んでいます。 12倍の望遠鏡は、フリーハンドで鳥を視野に… -

4,800円で始めるバードウォッチング。はじめて見つけたエナガ。いや珍しい鳥ではないらしいんだけど。

いろんな鳥がおる 『高森町の動植物』を見ていて思うのは、一言で「野鳥」といってもその種類はとっても多いこと。例えば今まで小鳥といえばせいぜいスズメとツバメとセキレイくらいだろうと思っていました。ところが、実際にさ… -

キビタキ御一行様いらっしゃいませ。ようこそ高森町へ。春はたくさんの野鳥がやってきて耳が忙しい。

トッポジージョマンマミーヤ 次々と渡り鳥の皆さんが来町しておりますが、私は今朝でしたが、役場産業課の松島さんは2日前にキビタキのさえずりを確認したそうです。キビタキが高森町にやってくるのは4月からの暖かい時期、繁… -

野鳥観察日記

2025.2.25 今日は新しい探鳥地に出かけてみました。そしたらヒガラ、ヤマガラ、シジュウカラ、コゲラ、ミソサザイ、ミヤマホオジロがいっぺんに押し寄せるという、楽園のような時間帯がありました。ただみんな… -

冬鳥は飛来が分かりづらいけどカモ類はけっこう来てるって

水鳥類はけっこう来てる 10月頃から冬鳥の来町が始まっています。天竜川とかため池には、夏を北海道などで過ごしたカモ類がけっこうやって来ています。 普通は見分けがつかない・・・ パッと見「カモ、的な?」… -

「ホホ、ホホ・・」筒に息を吹きかけたような声の鳥はその名も「ツツドリ」。山の寺キャンプ場とか牛牧上段道で聞いたことある。

カッコウ目カッコウ科の渡り鳥。分布は東南アジアからシベリアあたり。カッコウやホトトギスの近縁で、他所の巣に自分の卵を産んじゃうタイプ。「ホホ、ホホ、ホホ・・」カッコウもそうだけど、一度鳴きだしたらしばらく繰り返します。… -

\ピリピリ/と鳴くからピリリと辛い山椒食い?「森の家」「山の寺」「キャンプ場」付近は野鳥たちの楽園

高森町の町民研修センター「森の家」、植樹祭が行われたその名も「小鳥の森」、そして本日リニューアルオープンの高森山の寺キャンプ場「ヤマンテラ」の一帯は野鳥たちの王国でもあります。 先日の植樹祭で聴かれた…